服务热线

8天被骗515万!骗局背后整条产业链曝光,警方一句话点破真相

新加坡一名男子短短八天被骗走110万新元的消息让人咋舌,折合人民币约515万元的损失里,既有实打实的金条,也有看不见摸不着的加密货币,更有通过六十多个二维码转走的巨款。

这起被警方揭开的冒充政府官员诈骗案,暴露的不仅是单个受害者的遭遇,更是新式诈骗组合拳的狠辣——骗子手握科技工具,脚踩人性弱点,把骗局包装得比真公务还"正规"。

这起诈骗要从一通电话说起,10月14日,受害人接到了自称电信公司M1工作人员的来电,对方说他名下有份未解除的手机合约,还煞有介事地表示这事牵扯"信息外泄",得上报新加坡金融管理局(MAS)调查。

没等受害人反应过来,所谓的"MAS官员"就打来了电话,语气冷静又专业,直接抛出"银行账户冻结""涉嫌风险"的重磅消息,要求他"配合调查",先把所有资产暂时移交保管。

接下来的八天成了资金流失的"快车道"。受害人先是把价值约35万新元的金条交给了陌生女子,又转了12.49万新元的加密货币到指定钱包,还通过YouTrip生成的六十多个二维码转出逾60万新元,最后往一个PayNow账户汇了2.65万新元,总损失精准超过110万新元。

更离谱的是,银行察觉到异常联系他时,诈骗团伙早给了"标准答案",让他谎称是"投资或赠与",硬生生把银行的预警给顶了回去。

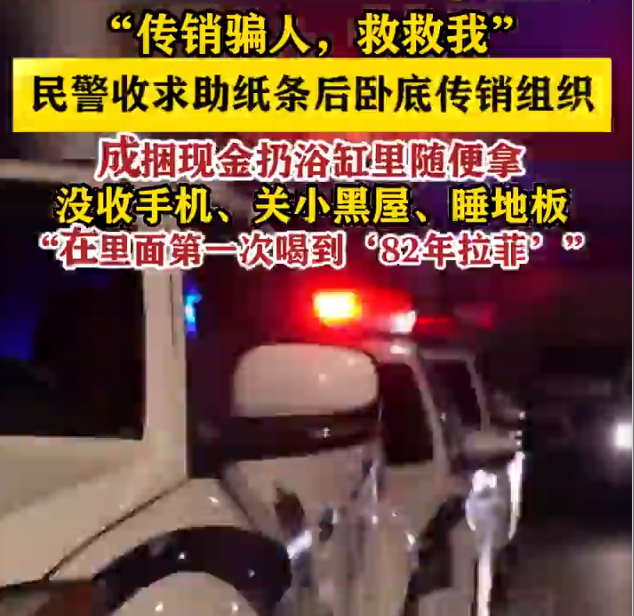

直到10月22日,OCBC银行发现连续两笔异常PayNow转账后果断报警,才总算拦住了后续损失。 警方调查后发现,这骗局背后藏着一整条产业链。

受害人通过YouTrip转出的钱,当天就有大半被人在境外ATM取走,剩下的要么快速转往别处,要么用于在线支付,踪迹难寻。

在全岛突击行动中,警方抓了24人,还在调查另外9人,被捕者里最年轻的才15岁,最年长的已经70岁。

这些人里,23个涉嫌出售或出租自己的支付账户,成了诈骗集团的"工具人",不少人当场交出了银行卡和登录凭证。

有意思的是,其中还有两个也是受害者,分别被骗了1600新元和21万新元,却在骗子诱导下开了YouTrip账户,稀里糊涂成了骗局链条的一环。 这起案件并非个例,而是新加坡诈骗潮的一个缩影。

根据新加坡警方2025年中期报告,上半年全岛就发生了22476起诈骗案,总损失达4.5亿新元,其中冒充政府官员的诈骗案激增200%,达到1760多起,损失约1.2亿新元。

就在9月初,中峇鲁巴刹一家穆斯林食档老板Syed也遭了殃,有人自称新加坡武装部队代表,订了150份印度香饭,等他做好打包,对方直接失联,150份饭全砸在了手里。

好在后来议员转发求助帖,民众和基层领袖接力购买,才没让老板血本无归。 更值得注意的是,这类诈骗还出现了跨国复制的特点。

中国香港此前泛滥的假冒客服骗案,2025年就开始在新加坡、中国澳门等地出现,骗子用的是几乎一样的剧本和借口。

甚至有骗子专门冒充中国官员在新加坡行骗,截至2025年11月就有158起报案,涉案超1200万新元,他们会伪造拘捕令,还做了假冒的公安网站,让受害者输入银行信息。

为了打击这类诈骗,新加坡政府也是下了功夫,不仅成为全球首个参与实时诈骗数据共享的政府机构,还对Meta发出反诈骗指令,把TikTok纳入监管,要求平台管好冒充账号。

按照新加坡法律,这些涉案人员可能面临不少麻烦。诈骗罪最高可判三年监禁加罚款,协助非法登入银行系统能判两年监禁,帮着保留犯罪所得同样可能坐三年牢加罚款。

警方也反复提醒,不管是哪个国家的政府官员,都不会打电话要转账、要银行信息,更不会把电话转去"警方",遇到这种情况直接挂断就行。

从金条到加密币,从电话骗局到二维码转账,诈骗手段在升级,但核心套路始终是利用恐惧和信任。

好在各国都在加强反诈骗力度,公众只要记住"不转账、不给信息"的底线,就能让骗子无机可乘。守住钱包,关键还是得靠自己多留个心眼。